【编者按】“师生园地”设情感驿站、时事茶座、校园展厅、文艺花园、别样征途、中外书架等栏目。敬请广大师生及校友关注并投稿。投稿邮箱:xndxxbjzt@163.com(稿件请注明姓名学院专业班级联系方式等信息)

第32届杨凌农高会的非遗展区,陕西面塑的草药清香与绥德石雕的古朴纹路交相辉映。

记者对话两位非遗传承人,从他们的产品创新与传承故事中,探寻中国传统非遗文化在国际传播中的核心价值——既是文化根脉的守护,也是跨界创新的探索,更是跨文化交流的桥梁。

陕西面塑:草药赋能的“活非遗”,创新破圈助国际表达

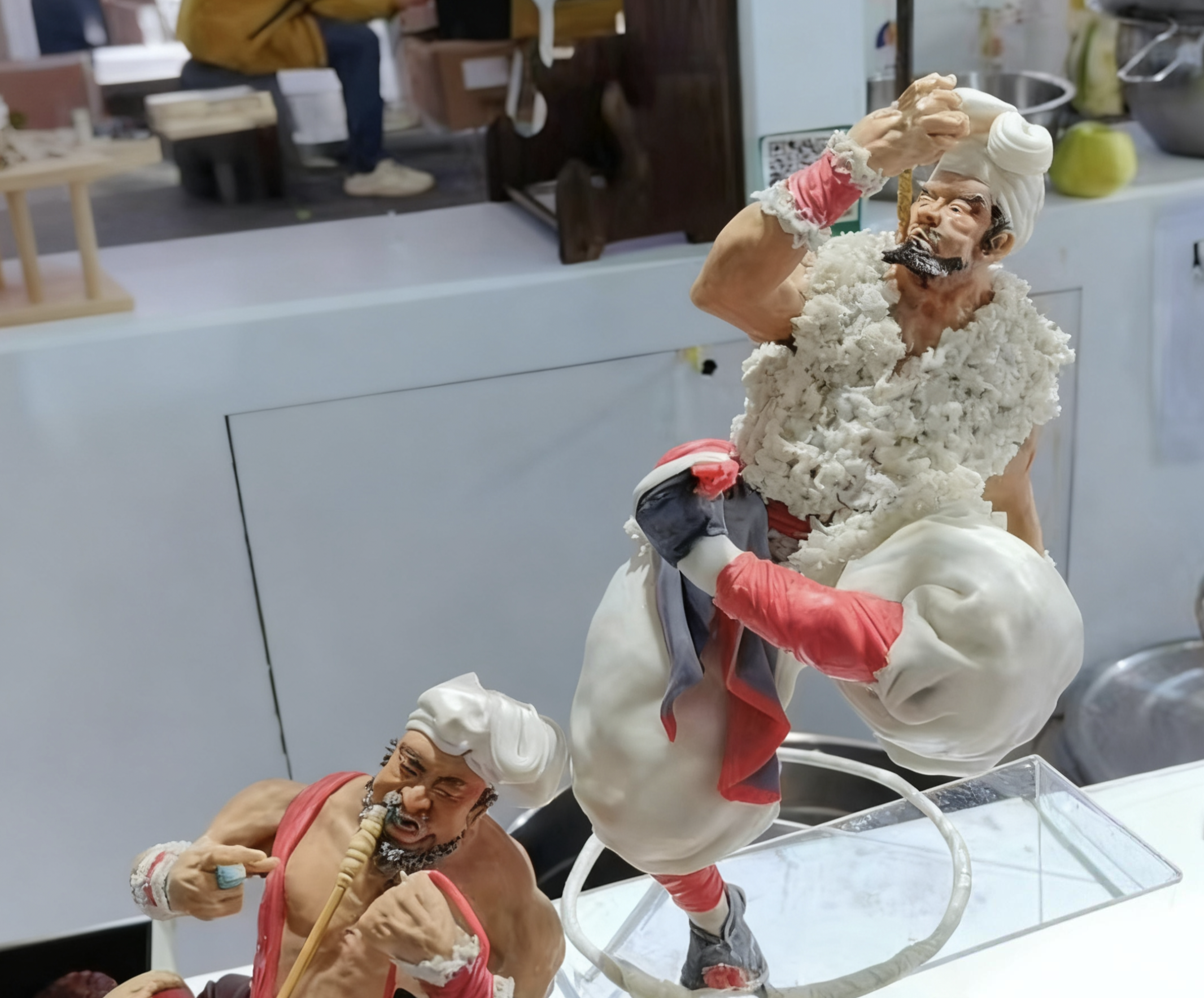

非物质文化遗产——面塑

“这不是普通面塑,是用茯苓、川芎等中草药做的‘可触摸的养生文创’!” 在陕西面塑展位前,非遗传承人张倍源拿起一款形似瑞兽的面塑,向参观者演示使用方式:“不用闻,靠手摸、盘玩,通过肌肤吸收草药成分,能助眠解郁。”

非遗传承人张倍源向记者介绍中草药文创产品

这款打破“非遗=摆件”刻板印象的产品,是张倍源对非遗“创造性转化” 的探索。“传统面塑无法长期供货,难以产业化,”他解释道,“调整中草药配方后,面塑成了有实用价值的文创,既保留手工技艺的温度,又契合现代人生理需求——这正是非遗走向国际的关键:让传统文化有‘当代适配性’。”

农高会的参展经历,更让他看到非遗国际传播的可能性。“很多人第一次见‘能养生的面塑’,惊讶于非遗还能这样跨界。”张倍源说,“农高会像个‘文化碰撞场’,我能摸清市场需求,把创新方向和国际受众的接受习惯对接。比如未来可以针对海外压力大的群体,设计更简约的造型,用英文标注草药功效,让非遗不仅‘被看见’,更‘被使用’‘被理解’。”

作为陕西省非遗传承人中少有的研究生,高学历背景让张倍源更懂文化解读:“国际传播不是简单‘展示技艺’,而是要讲清‘面塑里的中草药智慧’‘手工背后的东方养生哲学’,让外国受众从‘喜欢样子’到‘认同文化’”。

绥德石雕:千年技艺的“守与传”,文化根脉引国际共鸣

(非遗传承人薛联银向记者介绍石雕)

“这是炕头狮子,绥德石雕的老手艺,从秦汉就传下来了!”今年69岁的绥德石雕非遗传承人薛联银,指着展台上憨态可掬的石雕摆件,语气里满是骄傲。他的手艺源自国家级美术大师,属于陕西省级非遗,而绥德石雕更是国家级非物质文化遗产,与当地民歌、秧歌等共同构成“五大国家级非遗”矩阵。

非物质文化遗产——石雕

“我们来农高会不是为了卖钱,而是想让更多人知道这门老手艺,别让它失传。”薛联银的话,道出非遗国际传播的底层逻辑——先守护传承,再谈走出国门。他坦言,石雕手艺曾面临着失传的风险,“但现在不一样了,政府重视,像农高会这样的大平台,能让石雕和全国甚至国际的观众见面。”

首次参加杨凌农高会,薛联银收获的不仅是曝光和热度,更是跨文化交流的启发:“和各地非遗传承人聊天,发现大家都在想‘怎么让老手艺活下去’。杨凌农高会规模大、受众广,说不定哪天就有外国朋友看到我的石雕,想了解它背后的秦汉历史、中国‘狮文化’——这就是国际传播的开始:用具象的手艺,勾连抽象的文化记忆。”

非遗传承人薛联银与绥德石雕

他指着展位上的石雕样品补充:“绥德有20米高的石狮子雕塑,这里门道简直是座小型‘博物馆’。未来要是能把这些‘大作品’的故事做成画册、短视频,让海外观众知道中国石雕不只是小摆件,还有这样的宏大叙事,肯定能让更多人喜欢上中国非遗。”

从陕西面塑的“创新适配”,到绥德石雕的“根脉守护”,两位传承人的故事印证了中国传统非遗在国际传播中的三大价值:其一,文化认同的载体——非遗是国际受众触摸中国历史、哲学、生活智慧的“实体媒介”,如草药面塑承载的养生文化、石雕蕴含的历史底蕴;其二,创新转化的样本——非遗通过实用化、文创化改造,打破文化隔阂,让国际传播从“单向输出”变为“双向互动”;其三,跨文化交流的桥梁——农高会等平台为非遗搭建“亮相窗口”,让传承人能对接国际需求,也让海外受众能从非遗中读懂“鲜活的中国”。

正如张倍源所说:“非遗不是放在博物馆里的‘老古董’,而是能走进生活、走向世界的‘文化使者’”。在杨凌农高会的展台前,这些非遗手艺正以最生动的方式,诉说着中国文化的魅力,也为国际传播写下新的可能。

作者简介:张莉妍,语言文化学院2025级英语笔译研究生

编发:张晨茜

编辑:卢芝颖

终审:靳军