(陕西农村网-陕西农村报2025-11-10)

薄如蝉翼的银杏叶上,“长城垛口”沿叶脉舒展,“蝴蝶翅膀”的鳞片仿佛透着光,这些图案逼真得似乎随时会从叶面上“跃”出来。11月5日,踏入位于西北农林科技大学创业园的李相龙工作室,一片银杏叶“长城”便映入眼帘。这不是砖石建筑,而是通过雕刻在银杏叶上的立体纹路创造出的视觉奇迹。

11月5日,李相龙正在创作。

“这些可不是普通树叶,而是经过特殊处理的‘宝贝’。”杨凌示范区杨陵区非物质文化遗产代表性传承人李相龙随手拿起一片叶雕作品,指尖轻揉,叶片蜷成一团,松开后却立即恢复平展,不留一丝褶皱。这位从小跟着爷爷和爸爸探索各种艺术形式的年轻人,自小在石头上描摹纹样,在蛋壳上绘制花鸟。

2014年李相龙考入西北农林科技大学后,校园里漫天飞舞的落叶深深吸引了他。大一选修的《干花制作与欣赏》课程,激发了他对叶雕的改进热情:“能否用现代技术改进传统叶雕的处理方式?”

李相龙立刻行动起来,但传统叶雕的技术瓶颈总是让他陷入困境。“天然枯黄的叶子,按照传统工艺需要发酵两三个月,待叶子变成暗色后才能雕刻。”他边演示边解释,传统方法需要先将图案刻在模板上,然后覆盖在叶片上,用细针和特制刷笔一点点“戳”,去除多余叶肉,留下网状叶脉形成图案。

11月5日,李相龙制作的叶雕作品展示。

“力道、角度、方向都必须精准,稍有偏差就会前功尽弃。”更令人头疼的是,传统叶雕作品易碎易皱,轻微触碰就可能导致开裂,成品率极低。不服输的李相龙开始探索“提速”和“提质”的方法。他泡在实验室里反复试验,最终研发出一套特殊的化学处理工艺。

这项创新不仅将叶片发酵周期从三个月缩短至一两天,还能让叶肉与叶脉轻松分离。“处理后的叶片柔韧如布,再也不怕摔、不怕皱了!”他笑着说,不过,雕刻环节仍然是考验耐心的“硬功夫”。复杂图案需要两三人分工协作,对着细如发丝的叶脉精雕细琢,有时一件作品要“戳”上十几个小时。基于李相龙在叶雕上的贡献,在2017年李相龙的叶之忆叶雕荣获“中国特色旅游商品大赛金奖”。

11月5日,李相龙制作的的熊猫叶雕栩栩如生。

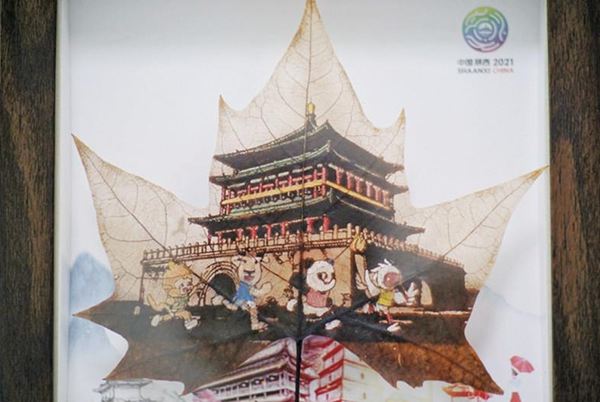

在今年杨凌农高会上,李相龙的非遗彩色叶雕和首创的银杏叶雕作品前围满了观展群众,有人拿着“钟楼”叶雕反复端详,有人打听树叶相片的定制方法,啧啧赞叹声此起彼伏:“没想到落叶能这么美!”“这手艺太绝了,还能长久保存!”

最让李相龙引以为豪的,是那件作为“杨凌礼物”赠送给外宾的作品《上合友谊之树》——银杏叶上雕刻着上合组织九个成员国的地图与国旗,配以面塑树干和五谷大地,将传统技艺与时代主题完美融合。此前,他还创新地将照片制作在处理后的树叶上,既保留了自然质感,又解决了传统叶雕易褪色、制作周期长的难题。

李相龙制作的“福”字叶雕。(资料图)

如今,李相龙的工作室里,叶雕作品与专利证书相映成趣。“树叶里藏着大乾坤。”他有着清晰的规划:既要深挖树叶潜力,让叶雕实现技能变现,带动更多人就业;也要加强与展会、景区商店的合作,让枯叶既当艺术品,又成为生活实用好物,真正让落叶稳稳变“金叶”。