2025年是西北农林科技大学建校91周年,作为一名在这里工作生活了67年的学子,每当想起当年在校学习、工作之情景,往事历历在目,心情万分激动。

1998年,农化系58级校友与老师们合影

20世纪五六十年代学校管理规范,规章制度健全,为了稳定教学秩序,学校上午不接待外来人员,下午方可接待。全校教职员工实行坐班制,教师不得随意停课、调课,否则按教学事故处理,师生有严格的请假销假制度,党政干部、后勤部门面向师生搞好服务管理工作,确保各项工作有序进行。

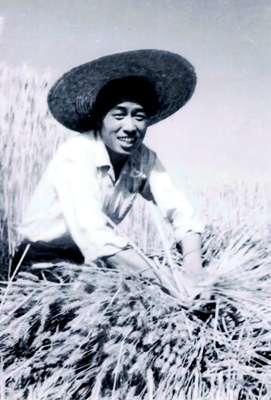

根据教育部规定,学生每周安排半天劳动课,在农场参加劳动或科研活动。过去学校没有临时工,因此学生宿舍、楼道卫生、厕所卫生、包括上课的教室,以班为单位轮流值日清扫。除此之外,师生还要参加星期六下午的校园卫生清扫工作。同时根据农业院校的特点,师生每年要参加学校的“三夏”“三秋”劳动,大家起早贪黑,艰苦奋斗,养成了热爱劳动的美德,形成了西农的优良传统,为国家创造了财富。

师生三夏劳动割麦忙

学校领导以身作则、起表率作用,要求职工守职尽责,积极工作,克己奉公,不谋私利,搞好本职工作,学校风清气正。20世纪五十年代,计财科每月12日给发工资,每次提前要把工资装入工资袋中,最后总账时少了一元,但是不知给哪位职工工资袋中多装了一元。第二天,农史学家石声汉教授到计财科打趣地问,昨天发工资怎么给我少发一元?计财科人员说,昨天不知给谁工资袋中多装了一元。石声汉笑着说,多放的一元在这儿,物归原主,便含笑离去。虽然是小小一元,但反映了西农人诚实做人的高贵品德。

20世纪60年代,国家经济困难,粮食、肉、油、生活用品极度缺乏,学校师生随全国人民一道过苦日子。那时教职工口粮每月28斤半,学生30斤,油4两,布票7尺,职工、家属都在教工食堂就餐,基本是清水煮白菜、萝卜,饭票按百分之七十细粮、百分之三十粗粮每月发给职工就餐,饭时大家端着饭碗在食堂外面围一圈,边吃边聊,大家称它“老碗会”。食堂每月以改善伙食为名,安排西农有名的“蒸面”一到两次。1988年,农化系58级20多位校友,从全国各地荟聚母校,看望当年任课老师,寻访的宿舍、食堂,回忆当年在校学习生活的情景。中午系领导在招待所请校友就餐,大家提出想吃当年在校吃的“蒸面”,为满足大家要求,系上多方联系,唯有教工二食堂中午供应大肉蒸面,每人一盘,外加一个鸡腿,并补做了鸡蛋汤,校友们非常满意,说品尝到了当年的味道了。

那个年代,学校文娱活动不多,周末晚上在大操场放映一场电影,有时星期天下午在礼堂再加一场。每年元旦,校工会在礼堂举办灯谜晚会,师生联欢,辞旧迎新。记得1962年元旦灯谜会上,周尧老师出了一道特奖谜语是《一九六二年十二月三十一日》(卷帘格式)打一国名,直至谜会结束之时,无人给出答案,周老师揭示了谜底,说是“日本”,说一九六二年十二月三十一日是本日,用那个格式倒过来不就是日本吗?惹得大家哈哈大笑,对周老师精心设计的谜语表示敬佩。另外工会利用节假日还请西安秦腔剧团来校演出,以活跃职工文娱生活。

忆往昔峥嵘岁月,看现在前程似锦,展未来任重道远。91年来,学校为国家培养了大批高级科技人才,在教学、科研、推广、社会服务等方面作出了很大贡献,我们为母校取得的辉煌成就感到无比的自豪。

苍龙日暮还行雨,老树春深更著花,希望学校在新的征途上,跨出新步伐,再创新辉煌,为强国建设和民族复兴事业作出新的更大贡献。

(刘英民,1940年生,副研究员。曾任西北农业大学人事处副处长、校监察室主任、土壤农化系书记、校党委委员,2001年3月退休。)

编辑:王学锋

终审:李筱英